助成金を活用したグローバル人材育成~後編

前編では厚生労働省所管の「キャリア形成助成金」(以下、助成金)の概要についてお話しましたが、そもそもいくら助成してもらえるのか気になるところではないでしょうか。

ここでは、一つのケースに基づいてモデル事例をご紹介します。

ただし、このモデルはあくまで事例であり、個々の企業の状況や派遣する国や地域によって大きく異なる場合があります。

また、申請すれば必ず助成金を受け取れるというものでもありません。

適正に申請し、継続的に人材育成を行う必要があります。その点はご注意ください。

【モデルケース】

対象企業:中小企業

派遣人数:1名

派遣先 :アメリカ ロサンゼルス

派遣期間:8週間(2ヶ月) 訓練時間は240時間

グローバル人材育成コースの助成額は、訓練時間数によって異なります。

また、このコースは渡航費用(航空券代)も助成対象になります。

上記のケースでは、通常120万円程度の費用が掛かります。

そのうち申請し助成金が支給された場合は訓練時間200時間超の限度額50万円※が助成(支給)されます。つまり、4割強の費用を助成金で賄うことができ、企業の費用負担を軽減しつつ海外展開したい企業のグローバル人材を育成することが可能となります。

なお、助成金は訓練終了後一定の条件を満たした場合、後から支給されるので注意してください。

※助成金限度額50万円は1名に対しての金額であり、2名の場合は100万円になります。

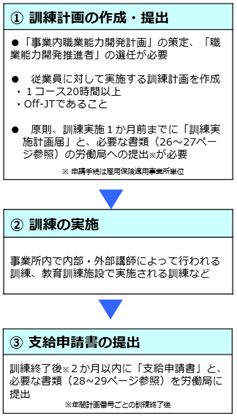

申請までの条件

この助成金を申請するに当たって重要なポイントがあります。

① 能力開発計画を策定(開発推進者専任)し、都道府県労働局へ提出

② 開発計画に基づき訓練実施計画を届出る

どんな助成金でも、申請する場合はいろいろと手間がかかるものです。この助成金申請も他同様、理解している人でなければそれなりの手間がかかります。

しかし、申請書類を作る上で重要になってくるのが能力開発計画です。これを具体的に申し上げると、『自社の経営計画に基づいた人材育成計画を継続的に行うための仕組みを作る』と言えます。

つまり、能力開発計画を作る前に、経営計画(中期経営計画など)が必要になります。その経営計画実現のためには人材が重要という視点から、その人材育成を『継続的に』行える能力開発計画と、その具体的な訓練計画が必要になります。

この『継続的に』というところと中期経営計画がリンクしていないと能力開発計画とは言えなくなるかと思います。そこをしっかり社長や経営幹部が理解していないと、いざ申請しようとしても計画が出来上がらない(または不一致)ということになりかねませんので注意してください。

訓練実施後の支給申請

訓練実施後、今回のケースでは海外へ派遣して、しっかり訓練を完了させて帰国をしたら、いよいよ助成金の申請に入ります。

支給申請書を出す際に必要なのが、現地の訓練をしっかり終了したことを証明する『書面/修了書』です。

(それ以外にも出席率やその他諸条件があります)

まず海外の訓練機関(今回は語学研修機関)が申請に値する『修了書』を発行してくれるかが重要です。

海外の訓練機関は日本と違い、あやふやな業務をするところも少なくありません。訓練機関を選別する目も重要になります。

また、修了書を含め海外の訓練機関が発行した関係書類はすべて日本語に翻訳する必要があります。

公文書としての翻訳は必要ありませんが、審査担当者がしっかり納得できるだけの書類を準備しなければなりませんので注意してください。

なお、申請後には審査が行われ、支給が決定し、実際に支給されるまでには1~3か月程度かかるケースがほとんどです。

終了後すぐに支給してくれないと困るようなケースがないように注意してください。

おわりに

いかがでしたでしょうか。概要になりますが、助成金を活用しつつ費用面で負担を減らし、貴社の中でグローバル人材を育成することについて述べてきました。

当然ですが、この助成金は厚生労働省が所管しておりますので、企業は『雇用保険』を完納していることが前提です。

また、海外派遣するスタッフは従業員であり、訓練期間中も給与等を支払う必要があります。

国は国内市場から海外へも進出し、海外でも儲かる企業(=雇用確保と納税をしてくれる企業)が増えることを望んでいます。

そのためにはグローバル人材の育成が何より重要になります。

その人材育成の一助になるのがキャリア形成助成金であり、働く従業員のキャリアを継続的に伸ばしていこうという意欲ある企業を厚生労働省や日本社会は求めていることでしょう。

経営計画→人材育成計画→(実施による)従業員の成長=企業発展という図式は、どんな企業にも重要なストーリーだと思います。

これをお読みの中には「経営計画策定とは、大変な作業になる」と思っていらっしゃる社長や担当者もいらっしゃるかもしれません。しかし、経営計画は社長(経営幹部)の頭の中に、すでに描かれているものです。それを計画書という形で『見える化』したものが経営計画です。

もし、この記事をお読みになって、少し詳しく聞きたいなと感じられましたらご連絡ください。

社長の頭に描かれている「経営計画」を『見える化』するお手伝いができるかもしれませんので!

最後に、人財こそ企業の礎(いしずえ)です。人なくして企業(事業)は成り立ちません。

この機会に海外展開で発展できる企業を目指してはいかがでしょうか。

貴社の事業にとってGDPの拡大が期待できいるアジア圏は『宝の宝庫(ブルーオーシャン)』かもしれません。

この記事が、グローバルな事業展開を目指す・あるいはきっかけになれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

貴社ますますのご発展を心よりご祈念いたします。

今回のコラム担当

法人部 S

【Profile】

管理系業務全般・プロセス改善(生産統制)にも精通。診断士国家資格を取得し、経営視点での組織開発および人事戦略立案について、経営陣のサポートを行う。「個の成長が組織と企業の成長につながる」革新的組織開発を研究している。また診断士として、企業向け助成金や補助金(経営革新計画策定やサービス・ものづくり高度生産性向上支援など)申請支援および中期経営計画策定支援も行う。

経済産業大臣登録 中小企業診断士

マネジメントコンサルタント (東京都中小企業診断士協会所属)

【中高・研修事例】留学2ヵ月前の事前準備講座を開催

留学は行くだけでも大きな学びがありますが、準備をすればするほど、より高い学びの効果が得られます。留学ジャーナルが行った「事前準備講座」をご紹介します。

【大学・実施例】シンガポール 語学研修+現地企業訪問

コロナ禍が明け、海外研修も本格的に再開した2023年8月に、留学ジャーナルでは大学にて「シンガポール 語学研修+現地企業訪問」(15日間)の研修を実施しました。あえてアジアで研修を行った目的や様子をご紹介します。

年代を問わない万能アクティビティ(研修)を行ってみる

「高いタワーを作ってみましょう」このひと言であなたはどのような行動が出来るでしょうか。そしてこの行動がどのようなに今後の人財育成に関わってくるのかをお話しします。