| メールチェック。主に資格支援制度に関する世界各国からの連絡を、一括して朝確認する | |

| コペンハーゲンチームとの会議 | |

| ランチはNYの国連ビル向かいにある勤務先のビル内で | |

| チームミーティング、人事の資格や協会に関するリサーチ、環境政策チームとオンライン・コンテンツに関する打ち合わせ |

グローバルに社会貢献ができる国際機関で働くには、どのようなステップが必要なのだろう。

いま活躍する日本人職員に、その道のりを聞いた

現地事務所のリーダーを育成 ハラスメントの定義も地域で違う

世界各地からさまざまな分野の専門家が集まる国連。こうした専門性の高いスタッフたちを人事部門でサポートするのが、岡本カミンスキ健さんの仕事だ。国連開発計画(UNDP)で働く職員向けに、能力開発のトレーニングをする。

「国連は多様性に富んでいて、マジョリティ(多数派)がいない。トレーニングもその土地で大勢を占める“主流”に合わせるのではなく、個人のニーズを汲み取るのでやりがいがあります」

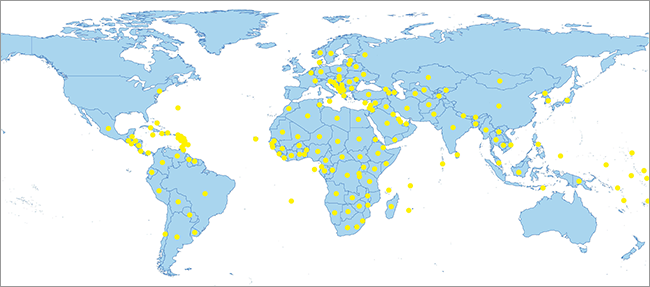

国連スタッフの能力開発はリーダーシップやプレゼンテーションのほか、国連機関を現地でまとめていくためのさまざまな研修がある。UNDPは世界各地177カ所に約8千人の職員がおり、現地事務所のリーダー向けのトレーニングがあるのだ。

現地事務所を管理するためのマネジメントスキルは国連ならでは。出身地も価値観も異なるスタッフが集まる職場だからだ。時間管理や自己主張はどうするか。育った環境や住んでいる地域で、「労働の考え方」や「ハラスメントの定義」もそれぞれ違うなか、どうオフィスを運営していくか。加えて、現地で不祥事を起こせば、国連の信頼を損なうため、倫理面も徹底する。

岡本さんが働く人事部門もまた、多様性に富む。所属しているオンラインラーニングのチームは、ベネズエラ人の上司やアメリカ人、フィリピン人の同僚がいる。ほかの人事スタッフはパレスチナ出身で他国に移住した人、ギリシャで育った韓国人のほか、ミャンマー人、スウェーデン人、フランス人など。「国籍」や「民族」という言葉では、その人の背景をくくることができない。一緒に昼食を食べたり、週末遊びに行ったりもする。

「自分がその国や文化に対して持っているイメージと、まったく異なる行動をする人が多い。メディアで得た知識と実際との間にギャップもある。私たちは安心したくて何かしら相手に先入観を持ってしまうことが多いですが、世の中にはいろんな人がいることを認識します」

2000年4月明治大学・政治経済学部入学

2001年9月・2003年9月国連大学グローバルセミナーに参加

学生や若手社会人たちとともに現代社会の問題と国連の取り組みを学んだ

2002年2月(10ヵ月)オーストラリア・アデレード大学へ交換留学

2004年4月、CNN東京支局でインターンおよび神奈川県いちょう団地多文化まちづくり工房でボランティア

2004年7月(1ヵ月)ポーランド・クラコフのヤギロニアン大学に語学留学

政治経済や国際情勢が家族の歴史にも影響を与えていることを知り衝撃を受けた

2004年9月 イギリス・オックスフォード大学大学院に

イギリス・オックスフォード大学大学院に

留学

カレッジ長が国連にゆかりの深い人物ということもあり、同校を目指した。大学で学んだ政治経済をベースに社会学を専攻し、統計分析の手法を身に付けたことで、専門性に深みが出た。サッカー部ではレギュラーに

2005年9月デロイト・グループ入社。ロンドン事務所で

多国籍企業の税務・人事コンサル業務に従事

2008年1月同東京事務所に駐在員として勤務

2009年7月同ロンドン事務所に戻り、引き続き多国籍企業の

税務・人事コンサル業務に従事。

2012年5月、同シドニー事務所に勤務

2014年2月

JPOとして、UNDP本部人事部に配属。

JPOとして、UNDP本部人事部に配属。

職員の能力開発チームにて勤務開始

父の故郷ポーランドで衝撃を受けた

政治経済の変化が家族の歴史に影響

父親がポーランド出身、母親は日本と韓国にルーツを持ち、海外の文化にも触れて育った岡本さんは、学生のころから、国際機関への関心が高かった。大学時代には日本に住む難民の子どもたちに日本語を教えたり、国連大学のセミナーに出席したりしながら、国際機関で働くイメージを膨らませた。

「父の故郷であるポーランドに何度か行きましたが、冷戦崩壊の前後で経済が一変したのを目の当たりにしました。父がスウェーデンに亡命したこともあり、自分の家族の歴史に政治経済が大きく影響していることを知り、将来は世界に貢献できる仕事をしたいという思いを強くしました」

国際機関での仕事を視野に入れ、大学で政治経済を専攻し、大学院で社会学の統計分析を学んだ。

「『できる人』といえば日本などアジアの国では勉強をさすことが多いのですが、欧米は『いろいろな活動に携わっている人』という意味合いが強い印象があります。留学中は課外活動にも勤しみ、サッカー部に所属していましたが、勉強をしながらサッカーも楽しむチームメイトから多くを学びました」

いかにさまざまな国籍のグループや活動に溶けこんでいくか。留学中は学位を取ること以上に、仲間とコミュニケーションを取る努力をした経験が、いまの国際機関での仕事に大きく役だっている。

卒業後は多国籍企業のクライアントを持つ、デロイト・グループで雇用所得税や人事のコンサルティングを担当した。

「勤め先はグローバルな環境でしたし、専門性を高めることができました。ただ会社の目標はクライアントに利益をもたらして会社を成長させること。国連は世の中によい影響を与えるためにつくられた組織なので、可能性はもっと広いと考えました」

職場や大学、留学先で

高い専門性を身に付ける

大学で政治経済を学び、イギリスの大学院で社会学を専攻したため、国際関係の専門性を高めることができた。国連では統計、開発経済学、政治経済の知識は役立つ。人事担当者としては民間企業での社会人経験が生きている。自分がどんな専門性で国際機関に貢献したいかをイメージしながら専門を選ぶようにした。

英語、仏語を中心に

実践的な語学力を磨く

即戦力が求められる職場のため、実践的な語学力が必要になる。英語やフランス語はもちろん、ほかの言語ができると現地事務所で働く場合、機会が広がることも。「留学をするなら学業以外に、スポーツや趣味の活動に参加し友だちを作ってほしい」。何でも相談し合える関係を周囲と築けば語学力は飛躍的にアップする。

多様性の環境に強い

コミュニケーション力を

ダイバーシティ(多様性)のある環境で考え方が違う人たちと一緒に時間を過ごし、相手の考えを察することができるようになるには慣れが必要。ストレスが多すぎると、論理的に考えたりグループをまとめたりするのが困難になる。「海外留学や仕事を通して、多様な集団で価値観を共有する経験は将来必ず役立ちます」

“グローバル企業”で感じた壁を超え

世の中に影響を与えられる仕事へ

そこで岡本さんがめざしたのはJPO(ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー)。外務省が若手の職員を国際機関に派遣する制度だ。人事の実務経験をアピールし合格した。

「国連が求める即戦力には専門性のみならず、国連組織の理論を理解していることも含まれるので、JPOにより自分の専門性をどう生かせるかを学ぶのが近道です」

昨年2月、ニューヨーク本部のUNDPに配属された岡本さん。JPOは2年間の予定で、将来は開発など現場での職務にも就きたいと考えている。

「職業は人を作るといいますが、日々の仕事は自分の内面や人格形成に大きな影響がある。意識が高く、理想を持って働く人たちの機関で働けるのがうれしいですね」

国際公務員になるためのキーワード!

外務省では、国際機関の正規職員を目指す若手日本人を対象に、原則2年間、国際機関へ派遣するJPO派遣制度を実施している。派遣されたJPOは、国際機関の正規職員として勤務するために必要な知識・経験を積む。

JPO派遣候補者選考試験は通常毎年4月~5月にかけて応募を受け付ける(詳細はwebに掲載)。応募資格は①受験年の4月1日現在、35歳以下であること ②修士号を取得、または受験年の9月末までに修士号取得見込みで希望する職種に関連する職務経験を受験年の9月末までに2年以上有すること ③英語に堪能で職務遂行が十分に可能であること ④将来にわたり国際機関で働く意思を有すること ⑤日本国籍を有すること。 多くの日本人が同制度を通じて、国際機関の正規職員になることが期待されている。

国連開発計画(UNDP)は1966年、国連総会と国連・経済社会理事会の管轄下にある国連機関のひとつとしてニューヨークに発足。

現在、177の国・地域で変革への啓発と支援活動を行っている。活動内容は人権保護、女性のエンパワーメントの推進、貧困を撲滅することなどを柱としたミレニアムUNDP開発目標にむけた調整など。運営費は国連加盟国、多国間機関およびパートナーからの拠出金。組織の透明性も国際的に高く評価されている

© 国連フィールド支援局・国連地図作成ユニット

© 国連フィールド支援局・国連地図作成ユニット

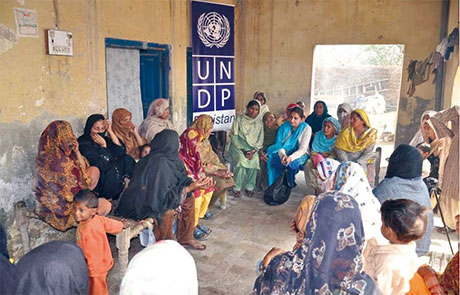

地域のボランティア活動に参加する

ソマリアの若者たち

東ティモールに対する選挙を支援

女性のエンパワーメントを促進

興味津々の子供たち

コミュニティ組織化のトレーニングの様子